[논픽션 글쓰기1]'기사와 논픽션은 다르다' 전현진 경향신문 기자 첫번째 강의

작성일 25.09.12

본문

이야기는 흥미를 야기한다

기사를 완독하게 만드는 몰입감…'논픽션’

글: 성주현 뉴시스 기자

마감하지 못한 원고를 두들기는 소리, 허기를 달래는 샌드위치 냄새, 감긴 눈을 대신해 활짝 열린 하품들이 노르스름한 조명 아래 펼쳐지고 있었다. 강단엔 건장한 체격의 남성이 서 있었고, 스크린엔 논픽션 글쓰기라고 큼직하게 써 있었다.

허리를 숙여 인사를 건네는 남성을 향해 일제히 시선이 모였다. 경향신문의 전현진 기자. 본인을 소개하는 말은 부드럽고 차분했다.

“논픽션이라는 주제에 대해 오래 고민해왔습니다. 시행착오를 나눠보는 시간을 가지면 좋겠습니다.”

지난 9일, 서울 광화문 빌딩에서 삼성언론재단과 한국기자협회가 주최한 '논픽션 글쓰기' 강의에 30명의 기자들이 모였다. 저마다 구겨진 옷주름들과 달리 허리는 반듯했고 눈빛은 반짝였다. 사실보도가 업인 기자들에게도 논픽션은 호기심을 자극하고 있었다.

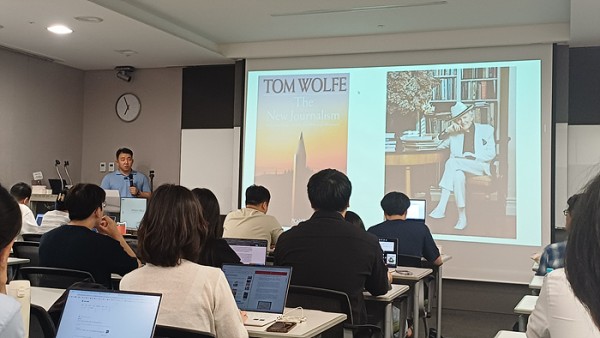

<논픽션이 기획기사와 어떻게 다른지를 설명하고 있는 전현진 경향신문 기자를 참석자가 촬영하고 있다.>

◆ 논픽션 : 실화를 이야기로

“내가 쓴 기사가 방금 먹은 순대국밥보다 쓸모없진 않았을까?” 전현진 기자는 어느 중요한 재판의 기사를 쓴 날을 떠올렸다. 자신과 동료 기자들이 보도한 3~40개의 글이 다 똑같았다면서 본인의 가치를 되묻는 계기였음을 회상했다.

그에게 있어 기사는 정보 전달, 그뿐이었다. 전현진 기자는 차별화 전략을 ‘이야기’에서 찾았다. 꾸며내지 않은 사실을 클라이막스가 담긴 이야기로 완성한다는 것. 그것이 바로 논픽션이었다.

◆ 논픽션의 방법론

전현진 기자는 “친구에게 이야기하듯이 말하라”라고 조언했다. 독자 입장에서 카타르시스를 느끼게 만드는 서사 구조. 말을 재밌게 하려는 사람들은 그 전개방식을 고민할 수밖에 없다고 부연했다.

그는 퓰리처상을 받은 <믿을 수 없는 강간 이야기>라는 책을 추천했다. 이미 단신으로 완결된 보도를 재취재한 것임에도 이야기 구조를 설계하는 데만 몇 달이 걸린 작품이라고 설명했다. 기존 기사의 문법을 벗어나 새로운 내러티브를 고민해 보는 것이야말로 논픽션 글쓰기의 첫 걸음이라는 것이다.

<무고죄로 기소된 한 소녀와 연쇄강간범을 추적하는 두 여성 형사의 이야기를 보도해 2016년 퓰리처상을 수상한 '믿을 수 없는 이야기(원제: A false report)'는 넷플릭스 드라마로도 제작됐다.>

구체적으로 고려할 요소로는 3가지를 꼽았다. ‘A씨’·‘김모씨’ 등을 넘어 마음이 가는 입체적인 캐릭터의 설정, 시나리오와 같은 장면과 장면의 이어짐. 마지막으로 이야기를 이끌어가는 캐릭터의 액션.

(참고기사 : 풍등을 띄웠고, 저유소가 터졌다…그 쉼표 사이 ‘무수한 물음표’)

그리고 이 모든 것은 취재에 달려 있다고 강조했다. “취재의 단위는 데이터나 정보가 아니라 장면입니다. 진술하는 사람의 표정, 방안의 소품들, 아주 단순한 습관, 옷차림 등등 디테일이 있어야 그림을 그릴 수 있습니다”

◆ 현실의 벽

그는 <논픽션 글쓰기 전설들>과 <뽕의 계보> 등 굵직한 작품을 출판했지만 논픽션 기사가 마주하는 현실적인 문제를 인정했다.

“우리나라의 기사들은 공산품이죠. 나름의 장점이 있어도 개성이 담길 여지는 없습니다”

시간 부족·데스크의 반려와 같은 구조적인 문제로부터 전현진 기자는 2가지 해법을 제시했다. “법원 같은 스트레이트성 현장에서도 스케치를 습관화하고 기획기사를 쓰기 위해 주말팀으로 옮겨 다녔습니다. 이론을 알아도 해보지 않으면 힘들기 때문이죠”

<전현진 기자가 전설적인 논픽션 작가 게이 텔리스(Gay talese)에 대해 소개하고 있다.>

◆ 왜 써야 하는가

논픽션 기사는 많은 시간과 노력, 때로는 투쟁심까지 요구하는 장르였다. 이렇게까지 논픽션을 써야 하는 이유는 무엇일까?

“우리들의 강점입니다”

전현진 기자는 ‘기자이기 때문’이라고 말했다. 실화를 가장 잘 다루는 사람이 논픽션에서도 전문성을 갖는다는 설명이다. 장르로서 인정받는 진정성 있는 피드백과 그렇게 쌓인 역량이 재미를 위한 경쟁으로 이어지는 선순환. 그의 고민은 기자 개인의 영달과 언론환경의 변화라는 사이 먼 관계를 연결하고 있었다.

강연이 끝나고 ‘내적인 동기는 무엇인지’, ‘데스크 설득은 어떻게 하는지’와 같은 질문이 쏟아지며 논픽션을 쓰고 말겠다는 의지들이 피어나고 있었다. 명함을 주고받는 기자들 사이엔 미소가 번졌다. 글과 직업을 사랑하는 동지애가 떠나는 순간까지 강연장 곳곳을 장식하고 있었다.

<전 기자가 미국 언론인이자 작가인 톰 울프(Tom Wolfe)와 New Journalism에 대해 소개하고 있다.>