[개척 보도로 개척하는 기자 이력3]개척 보도의 삼 요소 ③숫자 - 안수찬 교수 세번째 강의

작성일 25.09.01

본문

안수찬 세명대 저널리즘스쿨 교수, ‘개척 보도로 개척하는 기자 이력’ 세 번째 강의

개척보도의 삼 요소 ③숫자 - ‘공간’과 ‘사람’을 거드는 숫자

글: 윤준호 세계일보 기자

한국 기자가 비난받는 이유는 무엇일까. 안수찬 세명대 저널리즘대학원 교수는 ‘사회적 기대 역할의 배반’으로 그 이유를 설명했다. 1920년대 영국에서 탄생한 현대 언론은 세 가지 철학에 뿌리를 두고 있다. 감각한 것만 믿을 수 있다는 ‘경험주의’와 증거를 가지고 말하는 ‘실증주의’, 거대 진리가 아닌 생활 진리를 탐구하는 ‘실용주의’다. 이를 바탕으로 대상 또는 물체의 특징인 ‘물성’(objectivity)을 밝히는 것이 사회적으로 기대되는 언론의 역할인데, 이를 제대로 수행하지 못하고 있기 때문이란 설명이다.

선택지는 두 개다. 하나는 프랑스나 독일 언론처럼 의견과 주장을 차별화·고급화하는 것이다. 그럼 기자도 석학 수준의 지식을 탑재해야 한다. 쉽지 않다. 다른 하나는 영미 언론처럼 정보와 사실을 차별화·고급화하는 것이다. 안 교수는 그 방법이 ‘개척 보도’라고 말했다.

◆ 일상 속 숫자는 기사의 설득력을 높인다

앞선 두 차례 강의에선 개척의 대상으로 사람과 공간을 이야기했다. 안수찬 교수는 지난달 28일 서울 종로구 광화문빌딩에서 열린 ‘개척 보도로 개척하는 기자 이력’ 세 번째 강의를 시작하며 이 두 가지 개척 보도를 보완하는 장치로서 ‘숫자’를 들었다. 뉴스 이용자가 공간과 사람 이야기만으로 몰입하거나 교감하지 못할 때 숫자를 통해 타당성과 보편성을 확보해야 한다는 것이다. 안 교수는 공간과 사람, 숫자를 모두 비벼야 탁월한 기사가 된다고 강조했다.

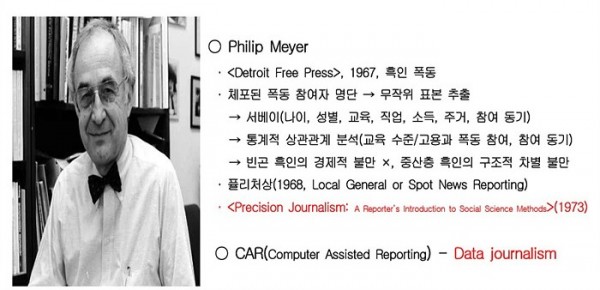

숫자가 저널리즘으로 들어온 순간으로 디트로이트 프리 프레스 기자 필립 마이어가 1967년 보도한 흑인 폭동 관련 기사를 꼽았다. 당시 폭동을 두고 가난한 흑인들이 주로 참여했을 거란 기사가 많았는데, 그는 과연 그러한지 의심을 품었다. 그리곤 폭동으로 체포된 사람들의 나이와 성별, 참여 계기 등을 설문해 통계를 냈다. 결과는 예상과 달랐다. 폭동에 참가자 상당수가 고등학교 졸업 이상의 학력을 가졌고 중산층이었다. 그들은 가난하니 일자리를 달라고 거리에 나온 것이 아니었다. 상시적이고 구조적으로 발생하는 흑인을 향한 차별에 불만을 가진 것이었다.

<숫자를 저널리즘에 접목한 '디트로이트 프리 프레스'지의 필립 마이어 기자>

모든 일상생활은 숫자로 구성돼 있다. 안 교수는 한겨레21의 ‘8시간 노동은 꽃등심 1인분’ 보도를 소개했다. 기자는 식당 종업원이 ‘본인이 일하는 식당에서 파는 메뉴를 먹으려면 몇 시간을 일해야 하는지’ 숫자로 보여줬다. 안 교수는 “식당이라는 ‘공간’과 종업원이라는 ‘사람’을 잘 보여줄 수 있는 숫자가 무엇인지 궁리한 것”이라며 “쉽고 간단한데 재밌고 흥미로워서 독자는 금세 따라잡으며 읽을 수 있고 금방 이해할 수 있다”고 설명했다.(관련 기사: 내 이름은 아줌마, 혹은 ‘파블로프의 개’)

KBS대구의 ‘GPS와 리어카’ 보도 역시 마찬가지다. 폐지 줍는 노인의 이야기를 보여주기 위해 그들에게 GPS 장치를 부착하고 ‘몇 시간 일했는지’ ‘얼마나 걸었는지’ ‘얼마를 벌었는지’ 조사했다. 안 교수는 “새롭지 않은 주제지만 새롭게 드러내는 일반적인 방법은 ‘물성을 부여하는 것’이다. 물성을 고민하면 손으로 만져지는 걸 떠올리게 돼 있다”며 “주제를 새롭게 보여주는 방법 중 하나가 숫자 개척 보도이고, 숫자는 앞서는 것이 아니라 공간과 사람을 거드는 것”이라고 설명했다.(관련 기사: [GPS와 리어카]① 시급 948원 인생…“나는 거리에서 돈을 줍습니다” | KBS 뉴스)

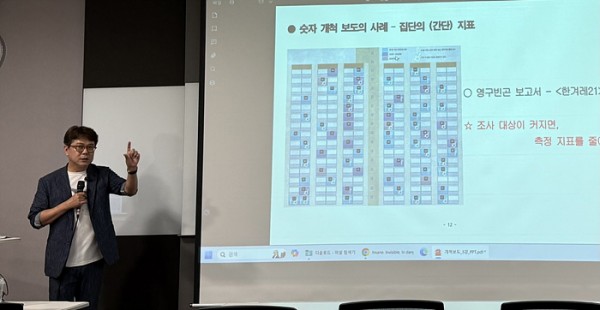

<안수찬 교수가 지난달 28일 열린 강연에서 숫자 개척 보도 사례로 한겨레21의 ‘영구빈곤 보고서’를 설명하고 있다. 그는 ‘인터랙티브’도 좋지만 숫자를 보여주는 데 단순한 그래프만으로 충분하다고 말했다.

◆숫자는 누구나 셀 수 있지만 강력하다

숫자는 기자가 정책과 정치에 대해 말할 수 있게 하는 근거가 된다는 점에서도 중요하다. 안 교수는 이를 “숫자와 통계는 언제나 정책과 정치와 탱고를 춘다”는 말로 비유했다. 정책을 만들거나 정치하는 사람들이 통계를 만들기도 하지만 통계가 정책이나 정치를 이끌 수도 있다는 점에서, 주도권이 왔다갔다하는 탱고와 같다는 설명이다. 나이팅게일이 야전병원 개선을 끌어낸 것도 병원에서 죽는 병사를 헤아려 숫자로 보여줬기 때문이다.

예시로 단비뉴스의 ‘놀이터의 계급’ 보도를 들었다. 서울 내 놀이터 관련 통계와 어린이 인구 통계를 겹쳐 분석했는데, 최근 지어진 아파트 단지가 많은 동네일수록 어린이 인구 대비 놀이터가 많았고 구시가지일수록 적었다. 이 숫자는 구시가지 아이들이 놀 곳이 없으니 어린이 친화적인 공간을 만들어야 한다는 정책의 방향을 가리키게 된다. 안 교수는 “숫자를 다룰 수 있게 되면 기자가 정치인의 입을 보고 받아쓰는 게 아니라, 그들에게 필요한 정책이 무엇인지 들이밀 수 있게 되는 것”이라며 “공공기관이 이미 공개하고 있는 통계자료들을 교차해서 분석해 최댓값이나 최솟값, 이상값과 같은 특이한 부분에 주목하는 것도 방법”이라고 말했다.(관련 기사: 오백 명의 어린이가 모여드는 놀이터 < 놀이터의 계급 < 심층 < 기사본문 - 단비뉴스)

안 교수는 숫자 개척 보도는 ‘데이터 분석’보단 ‘헤아리기’에 가깝다고 말했다. 대단한 기술이 아니라 더하기와 나누기만 할 수 있으면 된다는 것이다. 가령 여름에 자주 나오는 쪽방 기사에서 한 발 더 나가 중산층과 쪽방 주민의 전기 사용량을 비교해 보는 식이다. 다만 숫자를 헤아리는 일이 간단치만은 않다. 안 교수는 이는 ‘이기적인 기자’만 할 수 있는 일이라고 했다. “내 인생과 내 이력을 사랑하는 이기적인 기자가 회사가 시키는 대로 하는 척하면서 나만의 토굴을 파고 내가 헤아릴 수 있는 것을 헤아리는 겁니다”.

<8월 28일 열린 강의에서 안 교수가 숫자 보도 사례를 설명하고 있다. 이날 강의 현장에는 20명의 언론인들이 참석했고, 온라인으로도 28명이 참여했다.>

- 이전글[논픽션 글쓰기1]'기사와 논픽션은 다르다' 전현진 경향신문 기자 첫번째 강의 25.09.12

- 다음글[개척보도로 개척하는 기자 이력2]'개척보도의 3요소-사람' 주제로 안수찬 교수 두번째 강의 25.08.22